先日、山形市にある「宝珠山 立石寺」に行ってきました。

宝珠山 立石寺は通称「山寺」と呼ばれており、まさに山全体が寺院という感じの日本を代表する霊山の一つです。

山寺へはひたすら階段を上って参拝します☝

階段で上る登山です。

かなりキツイので覚悟決めて登らないといけません(笑)

山寺は860年頃に清和天皇の勅命により慈覚大師が開山したと言われています。

現在も約百町歩(33万坪)の境内を持ち、その中に大小30余りの堂塔が残されているそうです。

階段をだいぶ上った先で最初に見えてくる大きな寺院が「根本中堂」☟

この根本中堂が、山寺全体の本堂とされています。

中には、岩手平泉の中尊寺と同じく「不滅の法灯」が灯されているそうです。

そこから少し行くと出羽国山寺総鎮守「日枝神社」があります☟

こちらは寺院ではなく神社ですね。

山寺の守護神が鎮座している神社です。

仏教の寺院を神道の神様が守護している。

神仏融合の国、日本ならではですよね。

日枝神社境内にある亀の甲石☝

亀の形をしたこの石は古来より延命長寿の霊験ありと伝へられており「小銭に名前を書いて供え置けば願いが叶う」と言われているそうです。

私は眼が悪いので、眼にご利益のある部分に小銭を供えてきました。

治りますように♪

この後は、とにかくひたすら階段を上る。上る。上る。

豊かな自然を観ながら…☟

大きく立派な門をくぐったり…☟

様々なお堂があったり…☟

色々と見ながら上っていたはずなんですが、正直、上ることに必死で、あまり覚えていません。

「階段を上る度に煩悩が消えていく」と聞きましたが、そういうことなのでしょうか?笑

そして、ひたすら上り詰めた先には、山を一望出来る展望台がありました☟

身震いするような高さ!!

まさに下界を見下ろす殿上人となったような爽快な気分になりました(煩悩)

そこから更に上ると、山のほぼ頂上に山寺最終地点である「奥の院」があります☟

奥之院は通称で、正しくは「如法堂」といいます。

参道の終点にあるので「奥之院」と呼ばれているそうです。

奥の院の左側には大仏殿があります☟

像高5メートルもある金色の阿弥陀如来☝

これが観れただけでも上ってきた甲斐があったと思い、ありがたく拝んで参りました。

そうです。

上ってきたということは、帰るには下るしかないのです。

今度はひたすら階段を下る。下る。下る。

途中、上る用の道と下る用の道に分かれる所があります。

そこにあるのが、この断崖絶壁☟

『閑さや 岩にしみ入る 蝉の声』

この地を訪れた松尾芭蕉が詠んだとされている名句です。

この句が詠まれた後、芭蕉に連なる弟子たちがこの地を訪れ「おそらく蝉の声が染み入るように感じたのはこの岩だろう」と芭蕉の遺した短冊を土台石の下に埋め塚を立てました。

以来この地を「せみ塚」と呼ぶようになったそうです。

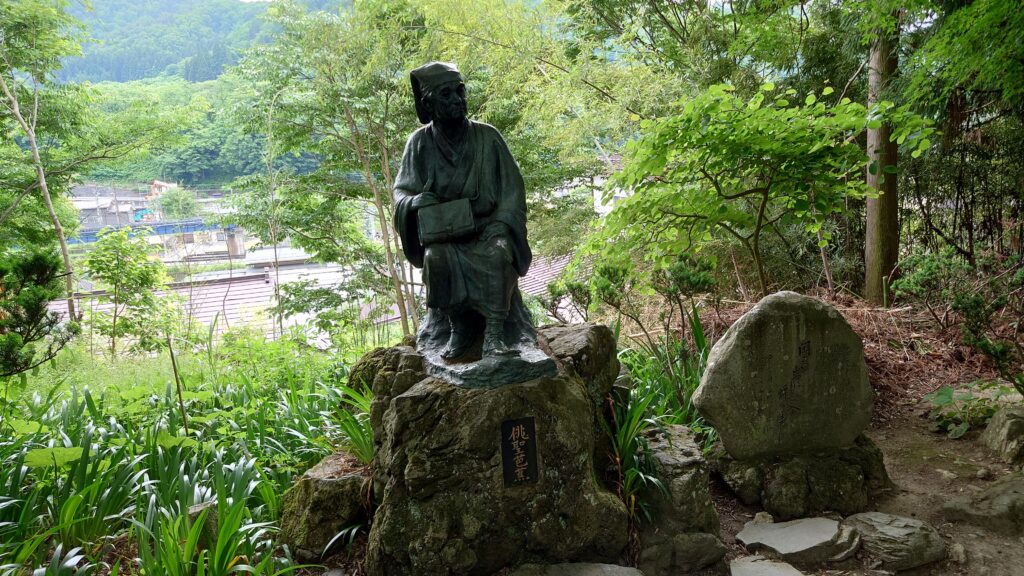

下山堂を降りていくと芭蕉の銅像があります☟

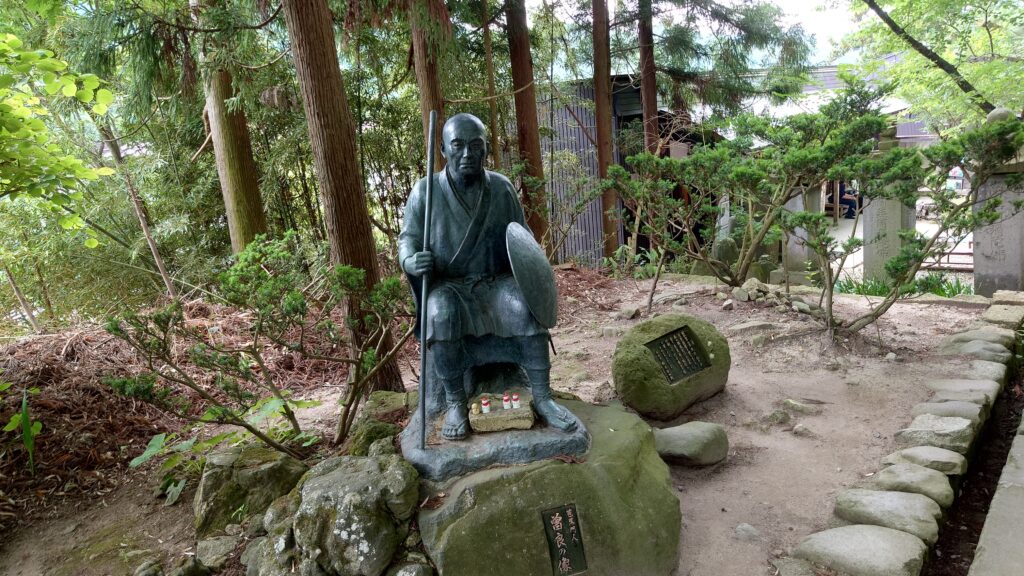

芭蕉と共に旅をした門人の曾良の銅像もありました☟

東北の史跡を訪ねると、多くの場所で芭蕉が訪れた痕跡に出会います。

移動手段が徒歩しかない時代に、広大なみちのくを歩き巡って旅をしていたんですね。

階段の上り下り程度で筋肉痛になってる場合ではないですね!笑

山寺のすべてを観終わり下山すると、疲労困憊ではあったのですが、上り切った達成感からか、パワースポットで得た自然エネルギーのおかげか、とても清々しい爽快感がありました。

霊山への畏敬の念と、煩悩が祓われたことへの感謝の気持ちが溢れてきます。

そして、帰り際下山口のすぐ茶屋に立ち寄りました。

そこで食べた「天ざる」☝

腹ペコだったので超絶美味しかったです♪

これを食べにまた来たい!(煩悩)

ということで、普段の生活では味わえない、大変貴重な経験をさせて頂きました。

こうやって太古の昔から日本人は自然と共生してきたんですね。

その歴史的遺産が今日までしっかりと受け継がれ、美しいまま保存ているということに、改めて日本の素晴らしさを感じることが出来ました。

宝珠山 立石寺こと「山寺」。

いずれまた訪れたいと思います♪

コメント